《华商智库简报》2021年第一期 (总第1期)

我院获批“广东省普通高校特色新型智库”

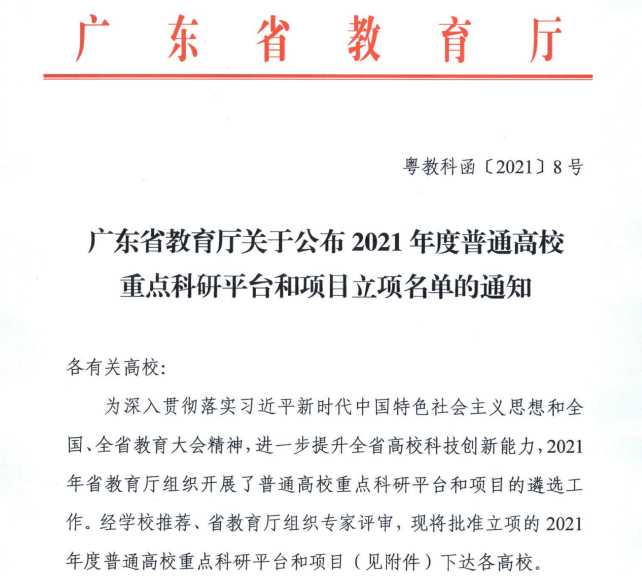

2021年8月26日,广东省教育厅发布《广东省教育厅关于公布2021年度普通高校重点科研平台和项目立项名单的通知》(粤教科函【2021】8号),广州华商学院广东华商金融科技研究院获批“广东省普通高校特色新型智库”。

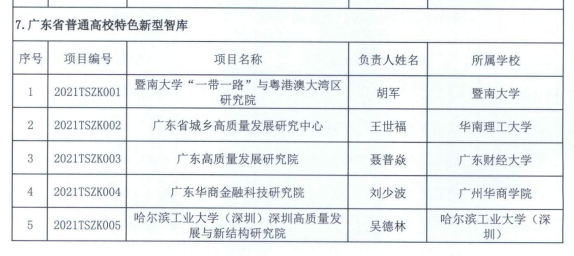

我院召开智库建设研讨会

2021年9月23日下午,由广州华商学院主办,广东华商金融科技研究院承办,广州华商学院金融学院协办的“广东华商金融科技研究院智库建设研讨会”,在广州华商学院行政楼502室举行。出席本次会议的有中山大学毛蕴诗教授等12位校外专家,广东省教育厅科研处靳天来副处长,广州华商学院执行校长郭银华、副校长支戈壁、王列耀、张捷、陈美华、韩兆洲、刘少波,以及广州华商学院相关部门负责人、金融学院、数据科学学院领导和老师。

研讨会上,郭银华教授首先代表华商学院致辞;刘少波教授代表广东华商金融科技研究院报告智库建设工作。靳天来副处长代表广东省教育厅科研处讲话,他首先向广东华商金融科技研究院获批“广东省普通高校特色新型智库”表示祝贺,并指出,智库建设无论是对学校金融学科的建设,还是对学校综合实力的提升,特别是对广东金融强省的建设将起到积极的促进作用。他希望华商学院继续高度重视和大力支持广东华商金融科技研究院的智库建设工作,在人员、经费和资源方面给予一定的倾斜,使其建设成为广东省金融科技高水平智库研究基地,为学校的发展和政府的决策咨询提供一个重要的支撑。最后,希望广州华商学院的科研工作再上新台阶,学校发展蒸蒸日上,早日成为国内一流的民办大学。

出席本次研讨会的校外专家学者是:

毛蕴诗,中山大学管理学院教授、博士生导师;

王永平,南方智库专报主编、教授、博士生导师;

朱桂龙,华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师;

张留禄,广东省金融科技学会秘书长、教授;

曾燕,中山大学岭南学院教授、博士生导师;

潘启亮,暨南大学社科处处长;

刘金山,暨南大学投资咨询(研究)中心主任、教授、博士生导师;

彭璧玉,华南师范大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师;

易行健,广东金融学院副校长、教授、博士生导师;

罗明忠,华南农业大学经济管理学院院长、教授、博士生导师;

张成科,广东工业大学经济与贸易学院教授、博士生导师;

唐明琴,广东金融学院信用管理学院院长、教授。

以下是与会嘉宾分享智库建设经验的发言整理和摘要:

毛蕴诗,著名管理学家、全国政协原委员、中山大学管理学院原院长、教授、博士生导师:

各位专家以及各位领导,很高兴今天来参加研究院的智库建设研讨会。我过去担任过三届全国政协委员、广东省政协常委、省政府参事等职务,做过一些类似于智库的工作,撰写过一些文章,据我经验,政策咨询报告一般在1500字以下,发言一般是3000字,给领导的参事、调研报告在5000字左右。下面我结合自己的过往经历,简单谈几点。

第一点,要写出有价值、高水平的决策咨询报告并不比学术研究轻松。因为决策咨询报告的要求是非常高的,一是它针对性强,不能说空话,也不能说套话;二是要有数据支持;三是要有可操作性。所以在这个过程中,1500字的文章,往往是多次修改,反复斟酌,坚决不能有废话。此外,我们在写这个文章过程中,要坚持突出自己的主题,坚持问题导向,坚持以专业为支撑。其实领导们很多问题都明白,但是让他们什么都办是不行的,毕竟资源有限。因此,我们需要告诉他们为什么要先关注这一个问题,为什么要优先解决这一问题而不是其他的问题,这是我们的报告应该要突出的主题。

第二点,选题要有价值、有前瞻性、有针对性,只有这样才能起到决策咨询的作用,才会受到相关部门的重视。要直面这个经济社会发展中老百姓关心的问题。2006年全国政协会议期间温家宝总理来到我们经济大组听取意见,我就根据当时的重点问题讲了“加大技术干预力度,创新调控手段,修正市场机制的缺陷”这样一个题目。在当时,市场机制实际上是出现了一些问题的,主要是三个方面,第一是贫富差距,差距正在逐步拉大;第二是外部性,当时环境污染严重,所以要管理污染;第三就是垄断问题。

第三点,就是我们要围绕国家战略层面的思考问题,但是题目不能过大过泛。有些问题呢,我们可以提的比较小,比如上面说到的市场机制,就是当时收入差距扩大初见端倪,环境污染也非常严重,现在这个问题也是经常被谈及的,所以有些问题角度本来就存在,为什么不能去说呢?就是提出建议,题目不需要过大。

第四点,高质量的建议要想办法争取受到领导和有关部门的重视,并转化为政策。

最后一点,智库的建设和我们写的这些文章,必须建立在调研基础上,要把文章写在祖国大地上。这些文章不但可以用作决策咨询,也可以通过后续扩充转化成你的其他成果。

王永平,广东省社科联顾问、《南方智库专报》主编:

各位专家以及各位领导,下午好,我叫王永平,现在是广东省社科联顾问兼《南方智库专报》主编。我先后在广东省社科联、人大常委会、党校任职。很荣幸今天能来参加“广东华商金融科技研究院智库建设研讨会”,我的汇报主要有两个部分。

第一部分是关于《南方智库专报》的情况。专报实际上创刊于2015年10月1日,创刊之后做了不少工作,也取得了比较好的成绩。但是2019年,新设立的省社科联成立以后,领导们对专报进行了全面改版,下决心要打造出一个标志性的成果。特别是党组书记兼主席张知干同志,因为张书记之前在新华社工作过,他就按照新华社内参的形式,连版面一起重新设计,全面改版。这些年专报的批示率大约是在70%左右,这使得我们很有压力——三方期待——作者期待,作者所在单位期待,我们领导也期待。好在有一些专家能手给我们写稿,比如在座的中大的曾燕教授,还有很多专家学者给我们投稿,所以我们也感到责任重大。在此我也希望刘教授,华商学院,华商金融科技研究院也给我们多投稿。

今年1-8月,省委书记对我们刊登的报告批示有6件,省长批示的有10件。最近的批示率大概是65%,虽然批示率降低了一些,但是档次上去了。具体举三个例子,第一个是关于城市地下煤气管道建设,省委书记和省长都对这个报告做了批示,最后转化成了相关的政策。第二个是加强基础教育,省长做了批示并要求相关部门测算必要的投入,最近报纸上就刊登了政府将投入10个亿资金,同时还撬动社会资金接近600亿。第三个是把广州新白云国际机场建设和打造成为全球最大单体机场,省长做了批示,要求赶快采取行动并向国家发改委报告。举这些例子主要是说明智库对我们社会建设是能起到一些积极作用的,不单单是做学术工作,在社会服务方面也十分需要专家学者和所在单位的重视。作为我本人来讲,在过程当中也学得了好东西,尤其是和学者们在修改、约稿、讨论当中学习。

第二个部分是讲点自己对智库建设的看法。广东华商金融科技研究院是一个实体性的研究院,下面有四个研究中心,有专职办公室人员,还有经费保障,并且在短短一年的时间发表有含金量的文章。我今天对研究院提几点建议吧:

第一,要做好智库,在省内有一定地位,学校领导的重视是十分关键的。这个重视包括理念上的,更包括机制体制上的;要明确定位,把智库建设放在学校的重要位置,这样对提高学校的知名度和竞争力是有帮助的,同时反过来对教学也会起到积极的推动作用。

第二,选题很重要。刚才毛老师也提到他过往的经验,选题很重要。2019年10月18号,我在深圳讲课提出了选题的依据:“迈开双脚搞调研,新实专用聚焦点,转换话语写报告,实事求是来对比。”我们选题要选当前焦点热点,选当前应该做的事情、将来应该做的事情,要想领导之所想,急领导之所急,谏领导之未见言。还有,要关注群众普遍关心的热点难点。

第三,写作方法。一是文章字数控制在5000字以内;二是文章开头加一个180字左右的提要,要言不烦,开门见山;三是一定要有数据实时支撑,本质上就是一篇以调研为基础的建言献策报告,所以要有调研,有数据支撑;四是要适当超前,人所共知的事情少讲,要有预测性,观点上要有超前的观点;五是引用的东西可以有,但是要简短,有观点直接表达,可以口语化,少弄学术化的词语,少用长句,多用事实。记住写报告的目标,就是为了获得批示,为了服务社会。

潘启亮,暨南大学社科处处长:

首先对广东华商金融科技研究院获批“广东省普通高校新型特色智库”表示热烈祝贺。接下来我提一些建议供大家参考。

第一点,定位。研究院作为华商学院下属的研究院,他和国内、省内其他做金融科技的机构,他有什么样的比较优势?做这个金融科技的机构肯定很多,华商学院能拿到省级智库肯定是有一定的基础优势,那我们要再进一步分析,到底优势在哪里,如果做到差异化、错位化发展?

举两个例子,第一个,暨大最近成立的潮州文化研究院,院长提出了两个不做:一是,如果是国家社科基金、教育部资助的项目我们不做——不做重复的;二是,有其他省内一些机构他们做的研究,我们和他们不要相重。我们要做的是拾遗补缺,他们没有怎么做的,但是又必须要做的,我们从这方面来发力,这样就确定了自己的优势。

另一个例子,最近非常倡导中华民族共同体意识,这个从民族学的角度去做,国内做民族学研究的比我们学校要强很多。我们当时的主要竞争对手,比如说,像中山大学,厦门大学,还有复旦大学。最后,全国10个中华民族共同体意识研究基地暨大拿到了其中一个,为什么?就是因为我们做了一个华侨视角的选题,这是别人无法比拟的。以前做这个中华民族的历史,主要是做国内的、边疆的地区,但是走出去的华侨华人也是中华民族的重要组成部分,所以我们就抓住了这个特色。答辩当天,专家们一听说华侨这个视角,马上就说这个基地就在你们那落地了,你们肯定会有一席之地。

我举这两个例子,就是想说,研究院要做好定位,要把比较优势发挥出来,你不可能面面俱到。所以,研究院在定位上我想还要进一步凝练,一定是要不断的去发挥自己优势,这种特色,来重新凝练这个服务方向。

第二点,产品。我们说智库,智库首先讲“智”对吧?这肯定是智力,那智力它最重要的表现就是产品,智库的产品形式就非常多样,像论文、著作、研究报告、论坛等等,其中可能有两个东西是要关注的。一个是报纸上的文章。智库是要引导舆论,影响有影响力的人。那你引导舆情主要是靠什么?就是靠一些话,尤其是通过现在新媒体的传播,它对舆情的引导,一下就能引起大家都一起关注。另一个是研究报告。研究报告有两类,有对外公开的和内部审阅的。公开的就是你要把你的文件,定期推送,提高影响力。那么内部审阅的就是要定向发给具体的领导、相关单位和机构等,研究院可以定期做“金融科技动态”之类的报告,发到学界相关部门,把自己的一些成果放在里面,这样以后想到金融科技,别人一想到有这个命题的时候,他首先能想到广州华商学院,同时想到广东华商金融科技研究院,那这样的话我想就已经基本上成功了。

说完“智”再说一下“库”,这个库最主要的是一个网络功能。就是说你做智库必须要形成一个封闭性和开放性兼而有之的问题。就封闭性而言你一定要有自己的能力,不能全部都依靠外部的网络,如果是研究院外的兼职人员也必须保证他在研究院的工作量,要有确定的量化指标。同时,又不能把研究院完全院系化,要保证一定的开放性,保持人员的流动。最怕的就是越做越窄,到后来就没有了开放性。

易行健,广东金融学院副校长、教授、博士生导师:

各位专家以及各位领导,下午好。首先,祝贺广东华商金融科技研究院获批省级智库,短短一年刘校长一下子把研究院整个框架就建起来了,包括平台、体制机制、成果和项目等等。

近些年在全球“科技”+“金融”的发展势头很猛,不断对整个金融行业,对整个金融业态,对我们金融人才的培养,产生了重大且深远的影响。IFS有一期专刊,专门讲FinTech;在国内外期刊上发表的金融科技论文也是呈一个快速上升的趋势。政府对金融科技的重视度也越来越高,人才培养的重视和投入也越来越多。因此,广州华商学院成立金融科技研究院这么一个机构,我觉得恰逢其时,可以大展手脚,大展宏图。那接下来我就想有这么几个问题,我们一起来探讨。

第一个就是我们金融科技研究院,如何与政府的需求和产业的发展,在中间建立一个很好的联系?从政府的角度看,如何制定金融科技的发展政策?我们从各个层面,包括人才、平台、财政资金、金融机构等等,我们未来怎样促进金融科技的发展。

第二个,我们知道粤港澳大湾区是一个国家的战略,那么粤港澳大湾区作为国际金融枢纽,一个有特色的金融区域;广州市政府也提出了三个中心的概念,一个风险管理中心,一个金融资源的国际中心,还有财富管理中心。那么金融科技在这个中间如何支持金融的开放,支持金融市场的互联互通,支持特色金融的发展——政府在这中间能起哪些作用?金融科技在这个中间能扮演什么样的一个角色?这个我觉得都可以值得我们去思考。

第三个是从产业这个层面来讲。我们之后的研究要怎样和产业对接?产业和产业的研究逻辑,智库与智库的研究逻辑,这两个研究逻辑这中间能找到一些什么样的适配点,我觉得这个是我们应该思考。

第四个方面,广州华商学院是一个以应用型本科人才培养为立校之本的学校,华商金融科技研究院作为学校下属的机构,它怎么样和人才培养建立协同机制。目前各大高校,金融科技的人才培养都面临一个问题——师资短缺,那么研究院在科研工作之外,我们怎么样培养出一批有质量的师资队伍,再把他们放到学生教育工作的一线。简单说来就是科研队伍和师资队伍怎么来进行结合,值得我们进一步探讨。

曾燕,中山大学岭南学院教授、博士生导师:

非常感谢领导和校长的邀请,让我有机会来这里向各位专家汇报工作,首先就是祝贺广东华商金融科技研究院获批省级智库。那接下来我主要从两个方面讲一下自己的经验和想法。

第一个我们团队在做的金融科技方面的研究。2018年4月,当时国家社科重大项目有一个题目叫“数字普惠金融的创新风险监管”,我们就试着写了申报书,然后发现这个领域的研究挺有意思的,后来也是运气比较好,我们的标书中了。所以从2018年4月份开始,我们就在数字普惠金融这一方面研究得比较多。我们以前可能会谈互联网金融,然后谈金融科技,现在更多的可能是数字金融比较多,就我个人认为,随着金融的发展,金融的数字化,未来我们国内的金融应该都可以叫数字金融,因为我们国家在数字金融这一领域启动比较早。2018年时做这方面研究的还不是很多,我们为了完成这个项目,我们想了很多办法,压力很大。我们刚开始想着先写一些书,于是出版了《中国数字普惠金融热点问题评述》系列,一共出版了三本,每一本有二十多万字,效果还不错。我们今年年初写了一个金融数字化的报告,也获得了张新副省长的批示。

第二个是我对智库建设的一些建议。首先是定位,刚才其他机会专家也说道了定位问题——智库关注的重点是什么?方向是什么?需要有清晰的定位。其次是人才,人才不一定说要在我们校内,只要能对我们有贡献就行,所以怎么样通过制度的建设把人才队伍建起来并能有力地支持研究院的发展。最后是产出的问题,要评价智库水平怎么样,就要看产出好不好。如何才能有好的产出?这就还是要基于研究院的定位和人才队伍建设,因此必须要把外围的基础建立起来,包括体质机制构建,如何激励科研人员等等,只有好的基础设施才能保障智库建设。

除了上述五位专家以外,另外七位专家也分享了各自多年来的经验,并对研究院未来的发展方向和工作重心提出了建设性的意见。

华南理工大学工商管理学院原院长、博士生导师朱桂教授龙肯定了研究院的定位与发展,认为相比传统学术研究,智库建言要更困难,因其不仅一定要有事实依据,而且要求问题抓得准。朱教授建议研究院未来要聚焦在更为具体的一个方向上,做深做透,做出特色。

广东省金融科技学会秘书长张留禄教授首先介绍了学会的基本情况,简要概括了近年来广东省金融科技的发展情况,并强调广东省作为全国改革和创新的先行先试区域,金融科技的研究和应用同样应该走在全国前列。然后,张秘书长建议未来金融科技的研究可以聚焦在“征信科技”,即运用当代信息技术对传统征信业务进行创新,以保障金融行业良性发展。

暨南大学经济学院投资咨询(研究)中心主任、博士生导师刘金山教授结合多年来企业调研经历,深入阐释了为什么需要发展金融科技,并指出智库建设可以依托一个集科学家、企业家、金融家和政治家的合作框架。

华南师范大学经济与管理学院院长、博士生导师彭璧玉教授谈了自己对智库建设的一些感受,对华商智库建设取得成就表示祝贺,期待学院智库能够走出一条不同于体制内的道路。

华南农业大学经济管理学院院长、博士生导师罗明忠教授认为,建设智库需要一个体系支撑,这个体系需要融合参与者的情怀、建设单位的需求与体制机制等多方面因素。

广东工业大学经济与贸易学院原院长、博士生导师张成科教授讲述了广东工业大学经贸学院建设智库的历程,尤其强调智库的目的既为政府、为企业,也为人民,因而需要适时关注舆情——智库成功的秘诀在于坚持抓产业、民生热点来研究。

广东金融学院信息管理学院院长唐明琴教授提出,不是智库团队想做什么就做什么,而是要服务于、聚焦于政府需求、人民需求、行业需求。

我院与广东省金融科技学会签订战略合作框架协议

2021年9月23日下午,广州华商学院与广东省金融科技学会共建广东华商金融科技研究院战略合作签约仪式在我校举行,刘少波副校长代表华商学院与广东省金融科技学会张留禄秘书长签署协议书。未来,双方会构建常态工作协调机制,开展学术交流活动,推进科研成果转化,实现产业经验和专业教育、社会实践与业务发展、人力资源与人才培养等多方面融合。